前のページに戻る

EVと暮らしのエネルギー

V2Gとは?EVが「電力を支える」時代へ次世代インフラと暮らし・ビジネスの可能性

2025年12月9日 更新

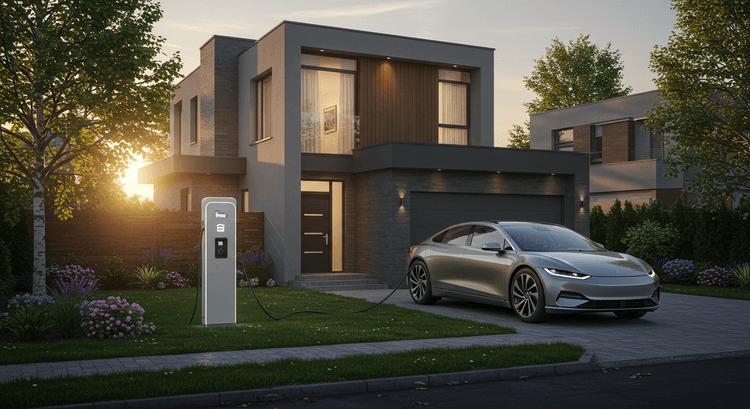

EV(電気自動車)の活用方法は、もはや「走る」だけではありません。

近年、「電気を貯める」だけでなく「供給する」という視点から、V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)といった言葉が注目されています。

なかでもV2Gは、EVを家庭の電源として使うV2Hの延長線上にありながら、より広いスケールで社会とつながる仕組みです。EVが電力系統へ電気を供給し、電力の需給バランスを整える役割を果たすという、全く新しい考え方がその中心にあります。

背景には、再生可能エネルギーの導入拡大があります。日本国内でも太陽光や風力といった再エネの導入が進んでいますが、天候によって発電量が大きく変動するため、安定供給が難しいという課題があります。

こうした不安定さをカバーする方法として、EVを「移動できる蓄電池」として活用し、電力需給のバランスを取るインフラの一部にしていこうというのが、V2Gの基本的な発想です。

この新しい考え方は、個人のEVオーナーだけでなく、企業や自治体が保有する車両や充電設備を「エネルギーリソース」として活用する可能性を秘めています。

再生可能エネルギーの普及に伴い、電力の安定供給がますます難しくなる中、V2Gはその課題を解決するカギとして世界的に期待が高まっています。

V2Gの基本:EVと電力系統の双方向通信とは?

V2G(Vehicle to Grid)は、電気自動車(EV)と電力系統(グリッド)との間で電気を双方向にやり取りする技術です。具体的には、EVのバッテリーに蓄えた電力を、放電し家庭で使用したり、地域の電力網に逆潮流させ活用することができます。

V2Gの仕組みが加わることで、EVの「電気で走る移動手段」としての本来の機能に加え、「蓄電池」としても「電力供給源」としても機能するようになります。これにより、電力需要のピーク時にEVから電気を供給して、電力系統の負荷を緩和するといった使い方が可能になります。

この双方向の電力のやりとりは、充電器側(V2G対応の双方向充放電器)と電力管理システムによってコントロールされます。たとえば、太陽光発電が余っている日中にはEVに電気を蓄え、夜間や需要の多い時間帯には電力網に供給するといった調整も可能です。

V2Gが果たす役割

- 電力需給バランスの調整(需要のピークを避ける)

- 再生可能エネルギーの活用拡大を支援

- 災害時や系統トラブル時の非常用電源としての活用

V2Gは単なる技術革新にとどまらず、「移動手段としてのEVが、電力インフラの一部になる」という発想の転換をもたらします。

この仕組みが本格的に社会に普及すれば、EVがエネルギーの需要家であり供給者でもあるという、これまでにない立場を持つ存在になるのです。

V2Hとの違い:放電することにより家庭に供給するのがV2H、社会に供給するのがV2G

V2Gの話をするときによく比較されるのが、「V2H(Vehicle to Home)」という仕組みです。どちらもEVのバッテリーに蓄えた電気を使うという点では共通していますが、電力をどこに供給するかという点で大きく異なります。

- V2H:家庭のための蓄電池たとえば停電時に冷蔵庫や照明を動かす、といった「家庭の自立性」を高める使い方。

- V2G:地域や社会全体のためのエネルギー調整装置多くのEVが接続されることで「分散型電源」として機能し、電力インフラの安定に貢献。

V2Hは日常生活の安心を支える技術です。一方、V2Gは社会インフラの一部として、再生可能エネルギーの普及や脱炭素社会の実現を支える技術となります。

EVが増えることで、1台1台が社会のエネルギー資産になるという考え方は、今後ますます広がっていくでしょう。

V2GのEVオーナーにとってのメリット・期待

V2Gは、電力インフラ全体の課題を解決する技術であると同時に、EVを所有する人にとっても直接的なメリットが期待される仕組みです。

個人オーナーにとってのメリット

V2Gが一般化し、制度や仕組みが整備されていけば、EVのバッテリーに蓄えた電気を電力会社に供給することで報酬を受け取るようなモデルが現実的になります。

たとえば、電力需要が高まる時間帯にEVから電力系統に放電することで、需給調整力を提供した対価としてインセンティブを受け取るという形です。

また、V2Gによって再生可能エネルギーの安定供給が促進されれば、EVを通じてCO₂削減に貢献している実感が得られる点も大きな魅力です。電気を“ためて使う”というだけでなく、地域や社会のエネルギー安定に貢献できるEVの新しい価値が生まれます。

法人オーナー・事業者にとっての可能性

法人や自治体など、車両を複数台保有している事業者にとっては、V2Gは「EVを電力資産として活用できる」手段でもあります。

たとえば業務で使用していない夜間や休日に、EV車両をV2Gに参加させて電力を供給することで、電力需給調整サービスから収益を得ることが可能になります。これは、保有しているEVの稼働率を上げ、投資対効果(ROI)を高める新たな運用方法といえます。

さらに、電力価格の変動が大きい中で、V2Gを活用した電力の「買い時・売り時」の最適化を行えば、エネルギーコストの削減にもつながる可能性があります。

V2Gが本格的に社会に組み込まれていくことで、EVは単なる移動手段ではなく、“動くエネルギー資産”としての価値を持つようになります。個人にとっても企業にとっても、EVの新しい活用のかたちが広がっていくことが期待されています。

V2Gの事業的価値

V2Gは、とくに法人や自治体といった複数台のEVを保有・管理するプレイヤーにとっては、「保有車両=エネルギー資産」となる可能性を秘めています。ここからはV2Gの事業的価値についてご紹介します。

再エネ変動を補完する需給調整力としての価値

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、時間帯や天候によって出力が大きく変動します。そのため、電力の需給バランスをリアルタイムで調整する「調整力」が重要になります。

V2GによってEVが分散型の蓄電池として電力系統と接続されれば、電力を必要なタイミングで系統に供給したり吸収したりできる調整力のひとつとして機能します。これはまさに、エネルギーの需給を最適化する「リソースアグリゲーション」の概念と強く結びついています。

参考:環境用語集:「リソース・アグリゲーション」|EICネット 一般財団法人環境イノベーション情報機構

アグリゲーター事業との親和性

現在、国内でも注目されているのが、複数の分散型エネルギーリソース(DER:Distributed Energy Resources)を統合して運用するアグリゲーターの存在です。

V2Gはその中でも重要なリソースのひとつとなり、EVが蓄電池としての役割を担い、アグリゲーターがそれを束ねて市場に供出するというモデルが検討されています。

このモデルが成立すれば、EV車両の存在自体が電力取引市場での収益源となり、車両の保有が単なるコストではなく「価値創出」へと転換されます。

参考:電力の需給バランスを調整する司令塔「アグリゲーター」とは?|エネこれ|資源エネルギー庁

EVの普及と企業資産としての再評価

今後、企業がEVを業務用に導入するケースがさらに増えていく中で、保有台数がそのまま「需給調整リソースの量」に直結するようになります。

充電ステーションや車両の運用データを活用しながら、稼働していない時間帯に電力系統と連携する仕組みを取り入れることで、従来の社用車管理とは異なる視点でのROI(投資対効果)向上も見込まれます。

世界で進むV2Gの先進事例

海外では、V2Gの可能性をいち早く捉えた国々が、実証実験や制度整備を積極的に進めています。

V2G技術において先進国であるデンマーク

たとえばデンマークは、2013年に世界で初めて商用V2Gプロジェクトを実施した先進国の一つです。

日産自動車と米国のV2G事業者Nuvveが参加したこのプロジェクトでは、EV1台あたり年間約1,800ユーロの収益を生む可能性が実証されました。EDISONやParkerなどのプロジェクトを通じて、EVが周波数調整などの系統サービスに有効であることを技術的に示した国でもあります。

国家戦略としてV2Gを推進するイギリス

イギリスでは、政府系機関Innovate UKが中心となってV2Gを国家戦略として推進しています。

3,000万ポンドの政府支援を背景に、多数のパイロットプロジェクトが展開され、EDFとNuvveによる最大1,500台規模のV2G充電器設置など、民間との連携も進んでいます。

また、e4Futureといった実証では、双方向充電によってフリート車両が柔軟なエネルギーシステムを支える可能性が示されました。

公共インフラと連携してV2G導入が進むオランダ

オランダは、アムステルダムで世界初のV2G対応充電ポイントを設置したことで注目を集めました。デルフト工科大学などの研究機関と連携しながら、都市部を中心に複数のV2Gパイロットが進行中です。もともと欧州トップクラスのEV充電インフラを誇るオランダでは、V2G導入のハードルが比較的低く、地域配電事業者もその可能性に高い関心を示しています。

規制整備と収益モデル構築が進むフランス

フランスでは、ルノー車を対象としたV2Gプロジェクトが2024年にスタート。

EVから系統へ送電することでオーナーが収益を得る仕組みが導入され、1時間あたり約10セントの利益を得られるといった実用的なスキームも試行されています。規制面でも先進的で、スマートメーターや市場自由化の進展によって、V2Gが導入しやすい環境が整いつつあります。

巨大市場と政策支援で加速するアメリカ

アメリカでは、近年のEVインフラ投資拡大と政策的支援により、V2G導入が急加速しています。政府による助成金や税制優遇措置が整備され、米国エネルギー省はスマートグリッド推進の一環として20億ドル以上の資金を割り当てています。

スクールバスやフリート向けのV2G導入が進んでおり、2033年には市場規模が67億ドルに達するとの予測もあり、世界的なリーダーの一角を担いつつあります。

参考:V2G Technology with Bidirectional Charging: Countries Doing It Best E.ON

日本国内におけるV2Gの実証例

日本国内でも、V2Gの実用化に向けた実証がすでに始まっています。いくつかご紹介していきます。

東京電力グループの取り組み

たとえば東京電力ホールディングスでは、2018年にグループ会社の東京電力パワーグリッド株式会社、およびエネルギーリソースの遠隔制御技術を持つ株式会社ソフトバンクと連携し、国内で初めてとなるV2Gを活用した電力系統との連携試験を実施しました。

この実証では、EVから電力系統に電気を供給する双方向給電の技術を活用し、実際の配電系統において電力を供給する制御の有効性を検証しました。

具体的には、EVと双方向充電器を活用し、時間帯や系統状況に応じて電気を充放電させることで、需給バランスの調整に貢献できるかどうかが確認されました。

この取り組みは、日本におけるV2Gの先行事例のひとつであり、今後の制度設計や市場構築のベースとなる重要な試みといえます。

また、大手電力会社が実証に乗り出していることからも、V2Gが単なる実験的技術にとどまらず、今後のエネルギーインフラにおける現実的な選択肢になり得ることが伺えます。

参考:電気自動車をバーチャルパワープラントのリソースとして活用するV2G実証事業を開始|プレスリリース|東京電力ホールディングス株式会社

豊田通商のV2G実証:工場と連携した調整力の創出

V2Gの国内実証として注目されるのが、豊田通商の取り組みです。

同社は、2021年に開設予定だった需給調整市場を見据え、経済産業省、中部電力株式会社と連携し、2018年からV2Gを活用した実証に取り組んできました。アメリカのV2Gベンチャー「Nuvve(ヌービー)」のシステムを導入し、電動車のバッテリーを使って電力の需給バランスを取る「仮想発電所(VPP)」の可能性を探っています。

2020年度の実証では、トヨタ自動車の工場に設置予定のエネルギーマネジメントシステム(FEMS)とV2G制御システムを連携。工場内の電力需要に応じた充放電管理を行いながら、系統側(電力会社)からの指令にも対応する、二重の制御にチャレンジしました。

これにより、工場のエネルギー管理の効率化と、電動車による需給調整力の提供の両立を目指しています。

また、豊田通商は法人向けに、電動車を活用して需給調整市場へ低コストで参加できる仕組みの構築も視野に入れており、セキュリティ要件を満たすシステムづくりにも取り組んでいます。

このように、V2G技術が単なる電動車の活用にとどまらず、産業用エネルギーの最適化や電力市場への新たな参加手段として期待されていることがわかります。

参考:需給調整市場の要件を充足したV2Gシステム構築を加速 | 豊田通商株式会社 2020年08月11日

日本におけるV2Gの課題

V2Gは、EVの普及と再生可能エネルギーの拡大に伴って、注目を集めている技術です。しかし、日本においては、本格的な普及にはいくつかの壁が存在しています。

制度面の課題:仕組みがまだ整っていない

最大の課題のひとつが、V2Gを前提とした制度や市場の整備がまだ発展途上であることです。

たとえば、V2GによってEVから供給された電力を「どのように価値として評価するのか」「需給調整市場にどう組み込むか」といった、報酬設計や電力取引のルールが明確でない部分が多く残っています。

また、EVを充電だけでなく放電にも使うには、電力会社や送配電事業者との連系ルールの整備も必要です。現在の制度設計では、家庭向けのV2Hは想定されていても、V2Gのような双方向の商用給電モデルは想定されていない部分も多く、法規制の見直しが求められます。

技術面の課題:充電インフラと標準化

V2Gを実現するには、EV本体だけでなく、双方向の充放電に対応した専用の充電器(V2G対応充電器)が必要です。

しかし、現時点ではこうした機器はまだ高価であり、設置にもハードルがあります。さらに、EVメーカーや充電器メーカーごとに通信規格や制御方式が異なるため、インフラの標準化も課題となっています。

また、充放電を繰り返すことでのEVバッテリーの劣化や、放電制御に関する信頼性・安全性の評価が十分に確立されていないことも、実用化に向けた障壁のひとつです。

市場面の課題:導入メリットの不透明さ

制度や技術が未成熟なことから、V2Gの導入コストに対するメリットが見えづらいという点も、普及を妨げる要因です。

とくに法人・自治体が導入を検討する場合、EV導入の初期コストに加え、V2G設備の追加投資が必要となります。その一方で、どのくらいの収益が見込めるのか、どの程度系統に貢献できるのかといった情報が不透明なままでは、ビジネス判断が難しいのが実情です。

これらの課題に対しては、今後の制度整備、ガイドライン策定、技術規格の統一、導入事例の積み重ねがカギとなります。V2Gのポテンシャルは非常に高いからこそ、社会的な仕組みやインフラの側からの後押しが、実用化と普及のカギを握っています。

EVが電力インフラの一部になる時代へ

V2Gは、今まさに社会が直面しているエネルギーの課題

- 再生可能エネルギーの変動性

- 電力需給の不安定さ

- 災害時のレジリエンス

に対して、EVという存在を新しい視点から活用しようとする革新的なアプローチです。

日本においては、制度やインフラ、標準化の面でまだ発展の途上にありますが、技術的な実証や国際的な動きは着実に進んでいます。

そして何より、EVの普及が加速し、双方向の電力通信が可能な充電インフラが整えば、V2Gは一部の先進事例にとどまらず、私たちの生活やビジネスの身近な選択肢になっていくでしょう。

EVオーナーにとっては、単に移動手段としてEVを所有するのではなく、「社会のエネルギーに貢献しながら、経済的メリットも得られる存在」へと価値が広がっていく可能性があります。

また企業や自治体にとっては、所有車両を“動く蓄電池”として活かし、電力の需給調整市場に参入することで、新たな収益源や社会的貢献の手段としても期待できます。

V2Gは、エネルギーとモビリティの垣根を越え、電気自動車が“社会を支える一台”となる未来を拓く技術です。

今後の制度整備や技術革新を注視しながら、一歩先のEV活用に備えていくことが、オーナーや事業者にとっての新しいチャンスとなるかもしれません。